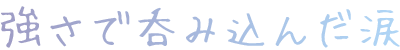

「バドミントンは、二ゲーム先取の三ゲームマッチ。ラリーポイント二十一点を争う」 はバドミントンのルールについて簡単に話し出した。瞼裏に映っているのは、思い入れのある試合だろうか。単調で抑揚のない声に、の感情は読み取れない。 「二年の県総体―――全国大会への出場を懸けた最後の試合の個人戦シングルス、私は三年の先輩と対戦した」 一年次からのレギュラーの名は伊達じゃなく、県総体の最後は校内同士の試合になった訳だ。野球のような学校ごとの試合ではまずないが、一つの学校から複数名、複数組出場できる競技ならあることなのだろう。だが、三年の先輩相手に一年生とは自分たちも予想しなかったはず。ましてや、の通っていたバドミントンの名門のような中学であれば。 バドミントンも年に何度か大会はあるようだが、全国大会への切符を懸けた大会は県総体だけのようだ。俺たちで言う甲子園のようなものだろう。 「先輩は試合が始まる前、“本気で来なさい、手を抜いたら許さないから”って言った。私もそのつもりだった。だってその先輩はキャプテンで、私が練習で一度も勝ったことがなかったから。他の大会でも入賞したり優勝したり…すごい先輩だった」 「…………」 一度もはこちらを見ることなく、話を続ける。もう、何本か電車は通り過ぎて行った。その度に会話は途切れるが、またすぐに再開される。まるで用意されていたかのように、の口からはすらすらと言葉が出て来る。こんなに喋るを見るのは新鮮で、その横顔をじっと見つめていた。声色に違いはないのに、目だけは暗い。それだけ、思い出したくない出来事なのかも知れない。 「両者がマッチポイントの二十点になれば二点差をつけるか、三十点になるまでの延長戦。残り二点を狙って、私も先輩も必死だった。けれどなかなか二点差はつかない。最後、とうとう二十九対二十九になって、一発勝負にまでもつれ込んだ」 それでもは話を続ける。心の深い所へ押し込んだ物を掘り出すみたいに。多分、誰にも言えなかったであろう、誰も知らない話だ。なぜ今、このタイミングで話す気になったのかは分からない。 「長いラリーに疲労も溜まり、先輩は後方から誤って高くトスを上げてしまった。でも先輩は私の癖を知っている。そういう時は振りかぶってネットショットを打つことを。だから当然、先輩はネット際へ走った」 けれど、察した。多分、が限界だったのだ。 「…私は、コート後方へスマッシュを打ち込んで、ゲームセット」 また電車が来た。俺たち二人を置いて、会社や学校帰りの人たちがぞろぞろと電車に吸い込まれて行く。俺たちのことなど誰も気に留めず、足早に帰路を急ぐ人々。 だから、気付かない。が今、泣きそうな顔をしていることも。あと一回まばたきをすれば、その目からは一粒涙が落ちそうなほどの目は潤んでいた。 「全国大会は、うちのチームからは誰も観に来なかった。当然だよね、あそこは私が先輩の読み通りネットショット打って、先輩が前方へ打ち込めば先輩の優勝だったんだもの。先輩が全中へ行けば、円満に解決するはずだった」 全中へ出られる個人戦シングルスの枠は一人。団体戦もの中学が全中への出場権を得たそうだが、団体戦のシングルス選手はその先輩ではない。期待でも希望でも何でもないものを背負って一人、コートに立つたった中学一年生のを想像した。ぞっとしただろう、プレッシャーもあっただろう。それでも、三年の先輩を押し退けて得た出場権を無駄にはするまいと、三位入賞を果たしたらしい。 それからは徹底的に部活内でへの無視が始まり、嫌がらせの意味も込めて名ばかりキャプテンを背負い、部活内で孤立が続いた。事実上、部活は副キャプテンが仕切っており、は何もすることがなかった。ひたすら練習し、勝ち続けることしかなかった。 全中で三位入賞したは秋の新人大会への出場権はなかったそうだが、それ以外の試合は全て出場し、優勝の二文字を守り続けた。そして三年の全中では、ようやく日本一を勝ち取ったと言う訳だ。 何が“の独裁政治”だ、何が“女帝”だ。所詮噂ではあったが、脚色もいい所じゃないか。試合では何が起こるか分からない、それは誰もが分かっていることだというのに。確かに三年は中学最後の年、それをあと一回チャンスのある二年生にもぎ取られたことは大きな敗北だっただろう。けれど、それが本当にチームメイトのすることなのか。 「御幸くん、私ね、怖かったの」 「怖かった?」 「バドミントンの強豪校へ進学して同じようなことが起こることも、自分が弱いことをこれ以上知ることも、……勝てない自分を想像すると、怖かった」 ぽたり。とうとうの目からは涙が落ちた。チームメイトの誰にも応援されないまま、それでも全国優勝を果たしたの本当の顔を知る。ずっとは強いふりをしていたんだ。その一点に、その一勝にしがみつこうと必死になろうと、強いふりをしていた。本当はこんなにも弱いと言うのに。 初めて口にしたの恐怖に、どうすればいいか分からず、スカートの上でぐっと握られている手に恐る恐る自分の手を重ねる。すると、てのひらに爪が食い込むほど強く握られていた拳からふっと力が抜ける。けれどまだ涙は止まらないようで、それはのスカートに小さなシミを作って行く。 あの時、「今はまだ言えない」と言った中学時代の話。それをこんなに急とはいえ話してくれたと言うことは、少しくらいはと俺の距離は近付いているのだろうか。こんな弱い所を見せて、恐怖を感じているということも見せて、今のは隙だらけだ。いつも俺を簡単にあしらうとはまるで違う。 「」 「な、に…」 「大丈夫だろ、今度は」 「……うん」 こっちが、本当のなんだ。そう思うと、この手を離したくなくなった。いつものが嫌だとか、そういうことではなくて、そう、離したくないのではない。離してはいけないと思った。 (2014/06/14) ←  → →

|